坑道跡は探検坑道として整備されてます。

※鉱石の道

案内板

|

鉄道線路も~

※明延(あけのべ)鉱山は、天平勝宝4年(西暦752年)に

開眼した奈良の東大寺大仏を鋳造するための銅を献上したという

伝承がある古い鉱山です(江戸時代『明延銅山由緒』)。

明治5年、明延・神子畑・中瀬などの但馬の鉱山は、生野鉱山を本部とする明治政府の直営鉱山となりました。

工部省などの管轄をへて、多くの官営鉱山が民間経営となる中で明治22年、宮内省御料局の所管となりました。

官営として最後まで残った生野鉱山群と佐渡鉱山群も明治29年、三菱合資会社に経営を移しました。

(養父市HPより)

残念無念ですね~

|

内部はライトアップされて~

前には~

01 02 03

|

お問い合わせは~

※旧世谷通洞抗

近代鉱山の姿を残す貴重な産業遺産として、旧世谷通洞抗の一部を見学できます。

見学できるのは約650mで、車両系鉱山機械や削岩機など多数展示している。

明延鉱山の大動脈である大寿立抗(エレベーター)やむき出しの岩盤、敷設されたレール、張り巡らされた配管など、

稼働当時の坑道を体験できる。

(日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」HPより)

|

明延鉱山学習館

※10t電車登場規定板

|

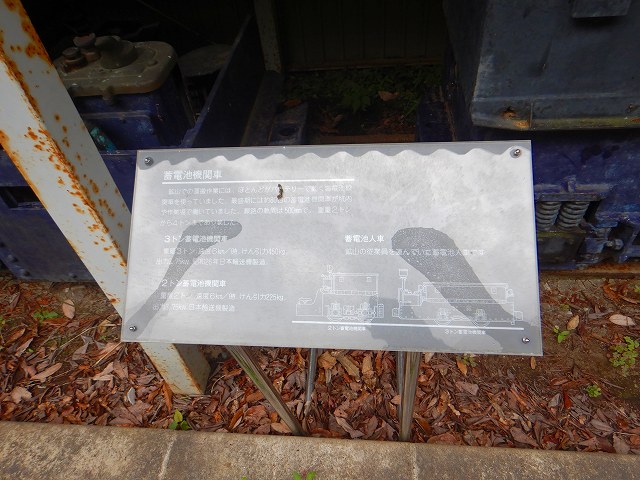

明延鉱山学習館前に展示された

蓄電池機関車

※

|

案内板

※これは?

|

赤金号

重量:3t

軌道幅500mm→762mm

※

|

|

明延鉱山で採掘した鉱石は、神子畑選鉱場(みこばたせんこうじょう)に輸送しました。

明延鉱山では鉱石を堀り、神子畑では鉱石を細かく砕いて銅・銀・錫などの金属を分離しました。

明延鉱山と神子畑選鉱場は約6kmも離れていますが、明神電車で結ばれた一つの鉱山でした。

(養父市HPより)

パンダグラフ

※

|

※

|

旧明延鉱山の中心地跡

大仙粗砕場

※明治42年、明延鉱山で錫の鉱脈が発見されたことから、三菱による近代鉱山としての開発が始まりました。

その規模は日本一にとどまらず、アジア地域を代表する錫鉱山として大きく発展しました。

昭和62年閉山時においても、なお日本の国内で産出する錫の90%を産出していました。

明延の地下約1,000mまで掘り下げられており、現在も日本一の埋蔵量といわれる良質の錫鉱脈があります。

(養父市HPより)

|

インクラインですね

※

|

明神軌道は、明延鉱山の大仙粗砕場(だいせんそさいじょう)から

神子畑選鉱場までの5,750kmを結ぶ線路です。

この線路を走る電車を明神電車といいました。昭和4年に完成し、

4トン電気機関車と1トン鉱車を配備しました。

昭和16年に軌道を500mmから762mmに広げて輸送力を増大させ、

10トン電気機関車と4トン鉱車で鉱石を運ぶようになります。

この762mm(2フィート6インチ)という軌間は、軽便鉄道や森林鉄道に使われる軌間です。

JRの在来線は1067mm(3フィート6インチ)です。

明神軌道以外は、坑道の内外ともに軌間500mmになっています。

大仙から北側にのびる妙見区、南谷抗へ続く線路も軌間500mmで、

「五節ズリ捨て線」とよばれていました。

明神軌道には、第1隧道から第5隧道まで5個のトンネルがありました。

その中でも第3隧道の明神隧道は最大で、距離は3,937mです。

明神電車は鉱石運搬のために1日10往復運行し、

客車の一円電車は1日3往復していました。

(養父市HPより)

※警報機

|

旧明盛共同浴場(第一浴場)

※

|

坑道なら汚れますよね。

共同浴場6か所在ったそうです。

※お洒落な建物です。

|

共同浴場の前に~

明和寮跡

独身寮だそうです。

|

明延鉱山は平安時代初期の大同年間に採掘開始といわれる。1868年(明治元年)、

生野銀山とともに官営となり、1896年(明治29年)に三菱合資会社に払い下げられた。

1973年(昭和48年)に三菱金属株式会社(現三菱マテリアル株式会社)となり、

同年発生したオイルショックをきっかけに、1976年(昭和51年)に三菱金属の子会社として

分離・独立し明延鉱業株式会社となる。最盛期には、鉱山関係の人口が4,123人(963世帯)おり、

娯楽施設の協和会館では、最新の映画が上演され、多くの芸能人(島倉千代子、村田英雄、フランク永井など)が歌った。

1912年(大正元年)に明延鉱山の鉱石を神子畑(みこばた)選鉱所に

運ぶためにつくられた 5.75 km の鉱山列車「明神電車」は、1952年(昭和27年)以来、

乗車賃「一円」で乗客を運んだことから、「一円電車」として有名になったこともある。

(Wikipediaより)

※沢山の方が従事されてたんでしょうね。

|

明延川渡って~

※山神宮跡

|

百貨店だそうです~

※あけのべ一円電車ひろば

|

昭和4年、全長3,937mの明神隧道(第3隧道)というトンネルが完成し、

明延の出合地区と神子畑がつながりました。

電車による鉱石の鉄道輸送が始まりました。

但馬では、平成15年完成の国道482号線の蘇武トンネルが全長3,693m、

平成23年完成の北近畿豊岡自動車道路の八鹿トンネルは全長2,990mです。

今から80年以上も昔に作られた明神電車のトンネルが、現在でも但馬地域で最も長いトンネルとなっています。

昭和20年になると鉱石だけではなく、人を運ぶ客車の運行が始まりました。

昭和27年に一円電車切符の発行が始まり、昭和60年までの33年間、料金1円で人々を運びました。

これが一円電車です。片道30分、客車2両で定員は約40人です。

料金が1円の一円電車は、明延鉱山のシンボルとして全国的に有名になりました、

しかし、昭和60年11月、明延鉱山の合理化のため、一円電車の運行は終了しました。

平成22年10月、明延振興館前に長さ70mの一円電車の線路

「一円電車明延線」が完成し、一円電車が復活しました。

蓄電池機関車で客車くろがね号を牽引しています。

この客車くろがね号は、明延鉱山で最後まで使われた本物の一円電車です。

(養父市HPより)

※

|

|

くろがね号内部

お見合いシート

※駅舎?

|

説明板

|

鉱山(やま)の里碑

※作業員の銅像

|

電気客車白金号

重量2.3t

製造 昭和27年、明延鉱山工作課神子畑機械工場

※

|

其の一阡六百六

其の一阡六百六 其の一阡六百六

其の一阡六百六