何?と声が出ます~

UFO基地のような…

※コンクリート製ですね。

|

大きいですよ!

※シックナー跡

大量の液体中に浮遊している固体粒子を、重力の作用により沈殿分離させる

(この方法をシックニングという)連続式の沈殿濃縮装置。

1906年、アメリカのドルJ. V. N. Dorrによって初めて考案された。

清澄槽が清澄な溢流(いつりゅう)を得るのを主目的とするのに対し、

シックナーは、排出泥をできるだけ濃縮した状態で取り出すことを主目的とする。

(コトバンクより)

|

槽中央上部の給泥口より供給された固体粒子の懸濁液は、

槽内を放射状に槽周壁に向かって流れていく間に固体粒子を沈降分離し、

清澄になった上澄み液は槽周壁に設けられた溢流樋(とい)を通って槽外に取り出される。

一方、槽底にたまり濃縮脱水された泥漿(でいしょう)(スラッジ)は、

槽中央の回転軸に取り付けられたかき取り羽根で槽中央に集められ、

下底中央の排泥口から泥漿ポンプなどで排出される。

シックナーは大きな床面積を要するので、その節約などの目的で

2~3個のシックナーを重ねた重ねシックナーなどがある。

化学工業のほか、上下水道、廃水処理などに広く用いられる。

(コトバンクより)

※

|

ポンプですね。

※

|

大正8(1919)年には三菱に払い下げられ

大規模な選鉱場が建設されました。

(朝来市公式HPより)

※

|

神子畑選鉱場跡を望む~

※インクラインが目を惹きます。

(incline 「傾斜面」の意) 斜面にレールを敷き、

動力で台車を走らせて船舶や荷物などを運ぶ装置。

一種のケーブルカーで、もと京都市の蹴上(けあげ)にあったのが有名。

(コトバンクより)

01 02

|

結構な傾斜

※

|

※

|

一円電車

鉱石の輸送を目的に敷設された。

本来は神子畑 - 新井(国鉄播但線)間の下部軌道とワンセットの上部軌道に位置づけられていたが、

道路整備で下部軌道は早期(1957年)に廃止され、上部軌道に当たるこちらのみが残された。

当初は明延から養父駅へ向かう軽便鉄道が計画されたが予定線の沿線住民の反対により、

神子畑からのルートとなった。

1912年の明延 - 神子畑間の索道(延長 5.75キロメートル)設置に始まり、

1918年には輸送力増強のために軌道の敷設が計画され、

途中に立ちはだかる山々を貫通する3本のトンネルの掘削工事が開始されたが、

難工事のために翌年一旦中断された。

その後1927年に工事が再開され、1929年に最大の難工事となった明神第三隧道(延長 3,937メートル)の

工事が完成し、同年4月より坑内軌道で使用されていた

4トン級電気機関車と1トン積鉱車による鉱石輸送が開始された。

さらに、戦時体制下にあって戦略資源としての錫鉱石の重要度が増大した1941年には

軌間の変更(改軌)が行われた。

これにより、坑内軌道と同じ 500ミリメートル軌間から 762ミリメートル軌間へ拡幅され

、輸送力の大幅な強化が実現した。

プラザ合意以降の急激な円高の進行で錫鉱山としての国際競争力が低下し、

明延鉱山が1987年に閉山となったことに伴い、明神電車も廃線となった。

(Wikipediaより)

※

|

わかば号

動態保存ですかね。

※操縦装置には三菱紋

|

お見合いシート

※

|

※鉱石バケットも~

|

6インチ(762 mm)

※大きな百日紅の木

|

推定樹齢約200年

但馬の巨木100選の一つだそうです。

※この選鉱所の歴史を見続けてきた

生き証人ですね。

|

屋根瓦には官営時代に

建設されたことを示す菊の紋章

※赤瓦家屋です~

弁柄瓦は前に~

|

生野鉱山開発のため明治政府によってフランス人技師たちが招かれました。

そのうちの一人、ムーセの住居は彼らが日本を去った後の明治20年(1886年)、

神子畑鉱山の開発に伴って神子畑に移築され、事務舎・診療所として利用されました。

(朝来市公式HPより)

※開館されていたら

無料です。

|

暖炉

※お洒落な電灯~

|

鉱石と1円電車模型

※往時の写真展示

|

24時間稼働だそうで~

※ |

菊花紋

※

|

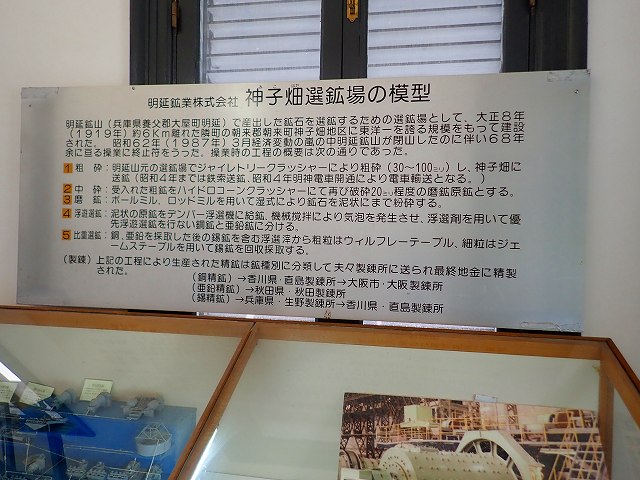

銅精鉱→香川県・直島精錬所→大阪市・大阪精錬所

亜鉛精鉱→秋田県・秋田製錬所

鈴精鉱→兵庫県・生野精錬所→香川県・直島精錬所

|

鉱石の道神子畑交流館「神選」

※往時の写真

|

鉱石の道

※

|

山神宮正殿の漆喰紋と鬼瓦

三菱の門ですね。

※絵馬には女武者

巴御前?

神功皇后では無いでしょうね。

|

菊紋の付いた神輿

※映写機も~

|

協和会館

映画が一番の娯楽だった時代!

前には~

|

映写機

Super MAGUNA

※A0626でしょうか?

|

選鉱場跡を横から~

結構な斜面ですよね。

※昔の名残の街並み

|

なかしまはし

※

|

神子畑の大イチョウ

※気根付の銀杏です。

|

根元には地蔵尊

※

|

神子畑小学校跡

多くの方々が暮らしたんですね。

※

|

其の一阡六百五

其の一阡六百五 其の一阡六百五

其の一阡六百五